运载火箭的稳定飞行和精准入轨是每一个登录入口任务成功的关键,这背后离不开一群默默奉献、勇于创新的“幕后英雄”——中国登录入口科工三院33所的伺服团队。

伺服系统是火箭姿态控制的核心部件,它相当于火箭的“神经中枢”,负责接收指令、处理数据并驱动执行机构,确保火箭按照预定的轨迹飞行。

33所伺服团队,就是这个“神经中枢”的打造者和守护者。他们研发的电动伺服系统,不仅能够精准地执行系统给定的动作指令,误差仅为千分之五,由院士专家等组成的成果鉴定委员会认为其技术已达到国内领先、国际先进水平,而且具备高动态响应特性,指令与执行几乎同步,确保运载火箭在飞行过程中的姿态稳定性和精准入轨能力。

在技术创新路上不断前行

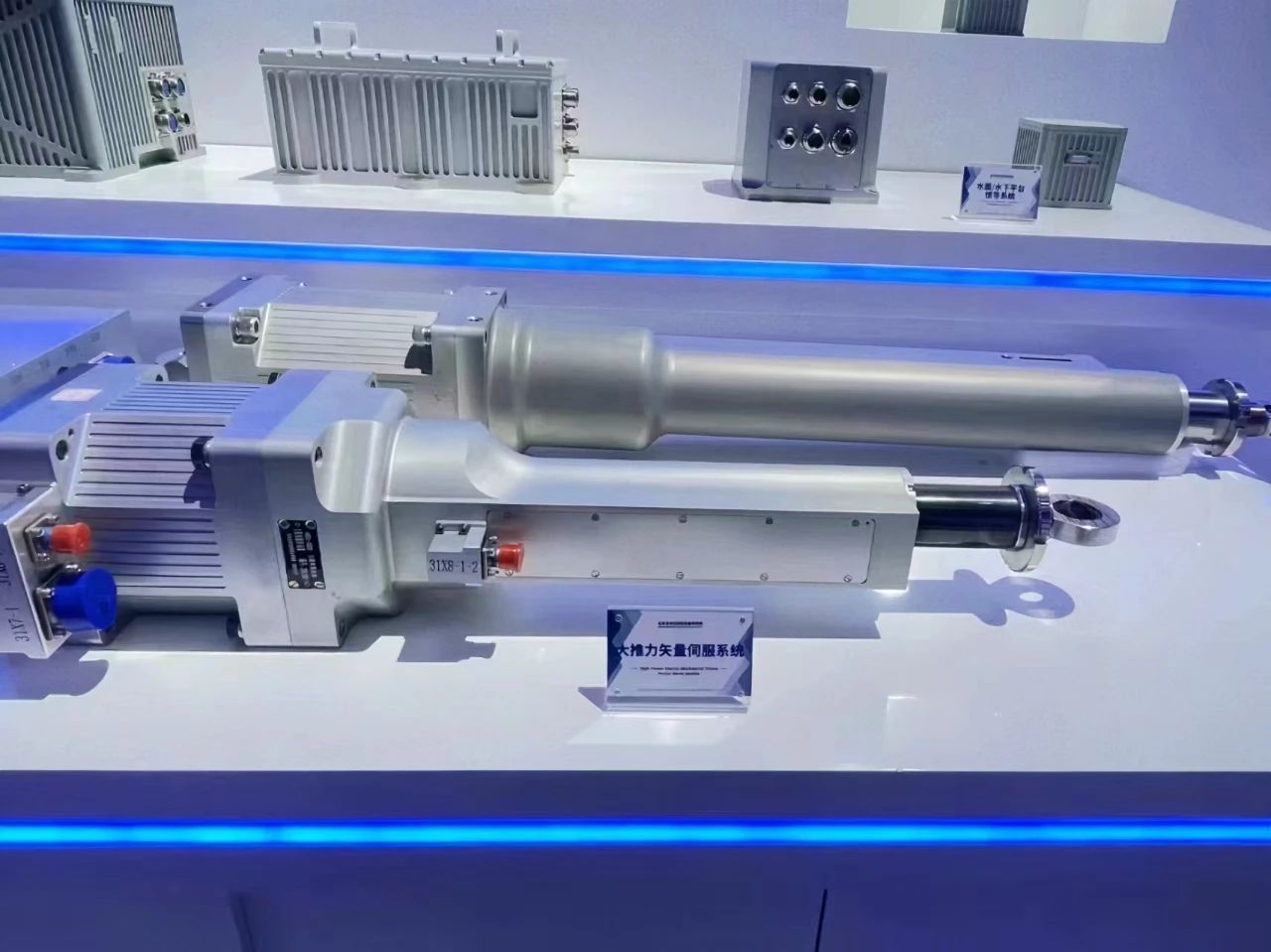

朱雀二号作为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭,其背后的大功率电动推力矢量伺服系统,正是出自33所伺服团队之手。

面对复杂恶劣环境和高压大功率的箭载应用需求,电动伺服系统在很多方面都面临着巨大的挑战。登录入口科工三院33所伺服团队负责人王贯介绍,商业登录入口运载火箭发动机输出推力大,动态响应快,要求伺服系统输出功率大;发动机喷管结构惯量大,摇摆运动速度快,要求伺服系统结构刚度与承载性强、抗扰稳定能力强;恶劣环境下火箭要输送载荷精准入轨,要求伺服系统的控制精度高。

“要同时具备以上性能,才能实现电动伺服与发动机喷管性能的高度匹配,产品研制难度极大。”王贯表示。

为啃下这块难啃的硬骨头,他们集合了部门内优秀的骨干力量,成立技术攻关小组,通过多轮技术迭代和方案优化,不断试验与试错,突破一个又一个关键技术瓶颈,形成了大功率伺服设计基础理论体系与实现方法。

值得一提的是,伺服系统还融入了智能化技术,如自主状态监测与诊断、参数自识别与自整定等。系统能够实时监测各功能组件的运行状态,从而能够在极短时间内做出调整与补偿措施。这极大提升了系统的可靠性,并具备快速响应和精准控制的能力。

“得益于我国商业登录入口浪潮的重大需求牵引,我们真正意义上做到了在运载火箭领域实现大功率电动替代液压,显著降低成本的同时也提升了系统可靠性,可以说一箭双雕,意义重大。”王贯表示,未来团队准备在电动伺服系统容错性和余度设计方面下足功夫,进一步提升系统可靠性。

技术负责人黄博士经常挂在嘴边的一句话是:“核心技术是买不来、讨不来的,要靠我们自主创新来实现。”在团队里,知识共享、思路共商、思维碰撞,不同的视角擦出不一样的火花,成员们在宽松的创新环境里,不断强化自主思考能力和创新精神。也正是这份坚持与信念,让团队在技术创新之路上不断前行。

3个月提升3倍能力

创新之路注定崎岖。一次任务中,用户要求团队在三个月的时间里,把产品功率提高三倍,这听起来无疑是“天方夜谭”。

“我们面临的是前所未有的挑战,压力很大,在箭载舱体有限空间与复杂力热环境约束下,3个月的时间内我们要将10千瓦电动伺服产品功率提升至30千瓦,而且母线电压要从270伏提升至400伏,这说明传统的设计已经不再适用了,我们必须重新考虑高压供电下系统电磁兼容性设计与环境适应性设计问题。”王贯说。

实验室里,技术方案一遍一遍修改,产品状态一轮一轮迭代。为全力推动伺服专业大功率、智能化发展,团队成员们给伺服系统中的每一个部件都建立了精准数学模型,运用仿真平台详细分析,一步一步挖出薄弱点,一点一点改进方案。

为验证伺服系统在高温环境下的性能表现,团队曾远赴湖州大山深处进行实物试验验证。上百次的试车下来,沉重的尾喷管在精干的伺服系统牵引下自由灵动地摇摆。这一幕让不少团队成员激动不已。因为他们知道,所有的努力都没有白费,伺服系统已经准备好了迎接更加艰巨的任务挑战。

技术难题解决之后,团队依然面临着生产制造方面的难题,要在保证产品质量的前提下严控成本。因此,团队成员在元器件选型、伺服电机和结构加工制造等方面转变传统思想,另辟蹊径,寻找低成本的解决方案。

“但是低成本并不意味着低可靠,低成本是精心设计出来的,我们只有通过不断的试验验证,积累试验数据并详细分析处理,使得产品可靠性得以保证。”王贯感慨道,新的伺服产品正在不断成熟,不仅身量小巧,还敏捷精准、坚强可靠,前进过程虽然磕磕绊绊,充满艰辛,但付出终有回报。(文/邓雨楠)